社内研修が無駄・意味ないと言われる理由とは?効果がある研修のコツや次のステップも解説

新入社員に対しておこなう「社内研修」は、ただ実施すればよいというわけではなく、社員にとって無駄にならないものにしなければなりません。しかし、受講者から「無駄だった」「意味なかった」と言われてお困りではないでしょうか。

そこでこの記事では、企業が開催する社内研修が無駄・意味ないと言われる理由や、その解決策についてわかりやすく紹介します。また社内研修に限界を感じている企業ができる「次の施策」も説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ社内研修は「意味がない」と感じられてしまうのか?

なぜ受講者から「社内研修は無駄だった(意味なかった)」と言われてしまうのでしょうか。まずは、受講者にそう思われてしまう理由を3つ紹介します。

【理由1】研修目的があいまいで「やらされ感」が強い

社内研修の内容について、次のように具体的な理由や効果を考えずに実施すると、受講者から無駄だった(意味がなかった)と思われやすくなります。

- とりあえず業務の基礎知識についての座学だけを実施する

- 課題を出し、受講者の自主性に任せてほったらかしにする

- 教材だけ渡して社内研修と言いながらも自主学習を実施する

「なぜ社内研修を実施しているのか」「研修を通じて何を学んでほしいのか」などを具体的に決めたうえで動かなければ、受講者が会社のやり方についていけません。何も計画せずに「〇〇をやらせとけばいいんじゃない?」と発案された社内研修は、受講者から無駄だと感じられやすい点に注意してください。

【理由2】受講者のレベルに合わないカリキュラム設計

実施する社内研修の内容が、受講者がもち合わせる知識・スキルにあっていない場合に、参加したけど無駄だった(意味がなかった)と思われやすいです。

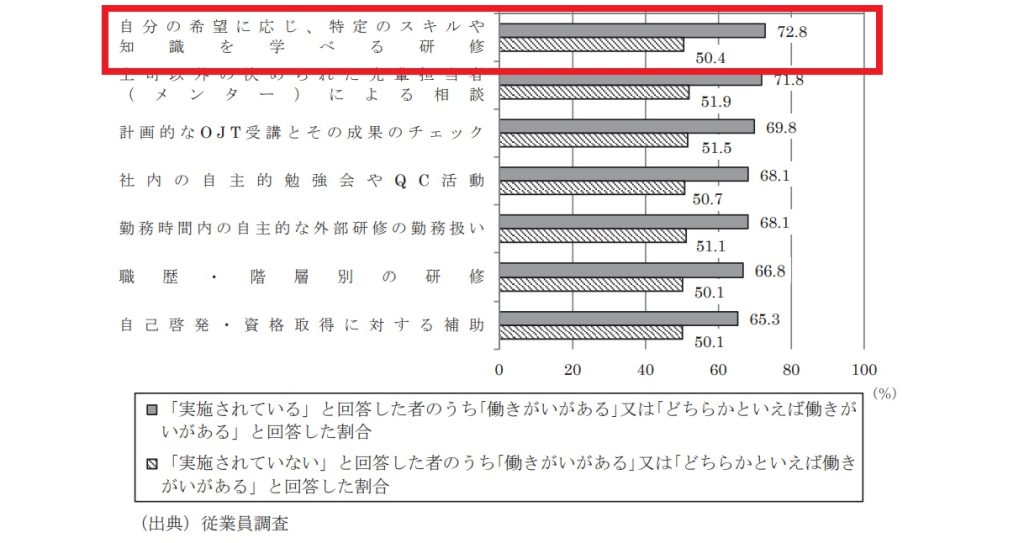

例えば厚生労働省が公開している「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関する調査報告書(平成26年5月)」によると、希望する内容とは異なる研修内容を開催する企業では、働きがいがあると感じてくれる受講者の割合が20%も減少することがわかりました。

その結果、受講者のやる気が起きず、研修の内容に耳を傾けてくれなくなるといった問題が発生します。特に、最初から知識やスキルがある人材などは、社内研修の内容が簡単すぎる影響で、無駄だったと感じてしまうことも少なくありません。

【理由3】現場と乖離した内容で実務に結びつかない

教材を用意し、学校の授業形式で座学のみを実施する社内研修も、よく無駄だった(意味なかった)と思われがちです。なぜそう思われてしまうのか、以下に理由をまとめました。

- 研修内容についてすでに学校(大学・専門学校)等で学習済みであるため

- 座学の内容がどう仕事に直結するかイメージできないため

- 教育に慣れていない上司が対応するため

企業によって理由は違いますが、実践に役立つ知識・スキルでなければ、座学が無駄だと思われてしまうかもしれません。受講者に実践活用までの流れを正しく伝えられなければ、うまく現場で活かせず、無駄だったと思われてしまう点に注意してください。

「無駄」「意味ない」と言われやすい社内研修の特徴

前述した理由のなかでも、特に社内研修が無駄だったと思われやすくなる特徴を3つ紹介します。自社で対応している社内研修の内容・状況にあてはまる項目がないかチェックしてみてください。

【特徴1】忙しい上司が講師をしている

一般社員が社内研修を担当しつつも、メインの業務で忙しい場合には、社内研修の質が落ちてしまうことに気を付けなければなりません。メインの業務が忙しい関係で次のようなマイナスリスクが発生します。

- 社内研修の内容が雑になる(クオリティが落ちる)

- 受講者が気軽に質問できなくなる

高品質な社内研修を準備できたとしても、担当する社員がメイン業務に気を取られてしまうと研修の品質低下を招きます。また気軽に質問できず「後にしてほしい」「時間ができてから対応する」と言われてしまい、受講者が放置気味になってしまうかもしれません。

そのため、社内研修の担当者は忙しい上司を避け、時間にゆとりのある社員に担当してもらうことが重要です。

【特徴2】目的や効果を共有できていない

無駄だったと言われてしまう社内研修に多いのが、実施目的や効果を受講者に共有していないケースです。

企業側に「業務の〇〇で役立つ知識を身につけてほしい」という想いや考えがあっても、それを伝えていなければ、受講者は訳もわからず研修を受けなければなりません。その結果、受講者の記憶に研修内容が残らず、業務が始まった時点で「学んだことを活かせない」という状況ができてしまいます。

実際に文化庁でも、次のように目的等の説明の重要性が紹介されています。

「例えば、誰かと面談の約束を取り付けたいとしましょう。まず、いつどこで、なぜ会いたいのかなど、内容を正確に伝える必要があります。日時と場所を言い漏らしたり間違えたりすれば、会うまでに至らず、目的や理由をきちんと筋道を立てて説明できなければ、相手の了解は得られません。」

社内研修の目的や実施の背景などを伝えておかなければ、受講者はその先の目的がみえず、混乱してしまうかもしれません。無駄だったと思われない社内研修にしたいなら、自社の業務内容のどこに活きる知識・技術なのかを伝えながら研修を進行することが大切です。

【特徴3】受講者(新入社員)をフォローアップできていない

社内研修はただ開催するのではなく、研修中・研修後のフォローアップに取り組まなければ、受講者の一部から無駄だったと思われてしまうかもしれません。

特に複数名を対象とした社内研修の場合、受講者ごとに理解の差が生まれます。そのようななかで理解度が低かった受講者に対し、疑問点や不安箇所を解決するフォローアップを実施しないと、理解できないまま業務に移行する形となってしまうことに注意が必要です。

受講者ごとに業務開始のスタートラインが異なってしまうことから、受講しても無駄だった、意味がなかったと思われてしまい、仕事についていけず離職につながっていくこともあります。無駄だったと言われていまう社内研修を回避するためにも、フォローアップの時間を確保しましょう。

研修を無駄にしないための3つの改善ステップ

社内研修を「無駄」「意味がない」と感じさせないためには、単に実施するだけでなく、目的の明確化・実践重視・フォローアップの3点を押さえることが大切です。

以下のステップを取り入れることで、受講者のモチベーションを高め、研修効果の定着率を大幅に改善できます。

【ステップ1】目的を明確化して「ゴール」を共有する

まず最初に重要なのが、研修のゴール(目的)を明確にし、受講者と共有することです。

「なぜこの研修を受けるのか」「この知識をどの場面で活かすのか」を具体的に示すことで、受講者が自分事として理解できるようになります。たとえば、単に「プログラミング基礎を学ぶ」ではなく、

「入社3か月以内に自社システムの改修に参加できるスキルを身につける」

といった成果ベースのゴール設定が理想です。

また、研修開始時にゴールを共有するだけでなく、各セッション後に「今日の学びがどの業務に直結するか」を振り返る時間を設けることで、受講者の理解と納得感が高まります。

【ステップ2】実践演習を取り入れて現場力を伸ばす

次に、座学中心の研修を脱却し、「手を動かす実践演習」を取り入れることが重要です。

知識を“知っている”状態から“使える”状態へ転換するには、OJT形式やケーススタディ型の課題演習が有効です。

具体例としては次のような方法が挙げられます。

- 模擬プロジェクト形式で、実際の業務を想定した課題に取り組む

- チームワークや報連相を重視したグループワークを導入する

- 講師からの一方向講義ではなく、質疑応答・フィードバックを組み合わせる

こうした実践演習は、「頭で理解した内容をすぐ行動に移せる」形に変換し、現場対応力(実務応用力)を高めます。その結果、「研修で学んだことが仕事で役立った」という実感を得やすくなり、研修に対する満足度と定着率が向上します。

【ステップ3】受講者の理解度に応じてフォローアップする

最後に欠かせないのが、研修後のフォローアップ体制です。

受講者ごとに理解度や吸収スピードは異なるため、一律の研修だけでは効果が十分に定着しません。

以下のようなフォローを取り入れることで、研修効果を持続させることができます。

- 理解度テストや小テストによる確認

- メンター制度で質問や不安を相談できる環境を整える

- 1〜3か月後のフォローアップ研修・復習セッションを実施する

また、社内講師だけで対応が難しい場合には、外部研修機関に継続フォローを委託するのも有効です。

オンライン形式を活用すれば、リソースを抑えつつ継続的なサポートが可能になります。

社内研修の対応が難しいなら外部研修を活用しよう

「無駄だった」「意味ない」と言われない社内研修をつくるためには、前述したような対策を講じなければなりません。しかし、社内リソースや人材が不足している影響で、うまく対応できないとお悩みではないでしょうか。

それなら、社内研修から外部研修へシフトチェンジするのがおすすめです。

外部研修は、自社対応ではなく外部の研修機関に委託する方法となります。参考として、外部研修を活用するメリットを4つ整理しました。

【外部研修のメリット1】プロの講師がサポートしてくれる

外部研修では、特定の業種に精通したプロが研修を実施してくれます。

例えばプログラミングの研修なら、プログラミングの経験や知識のある講師、営業の研修なら営業のノウハウを持つ講師が対応するというように、プロから直接ノウハウを学べるのが魅力です。

また外部研修の講師は「教える」ことに特化しています。受講者が理解しやすい研修であるほか、理解が遅い受講者をフォローしつつ、同じレベルに育て上げることが可能です。

自社に教育のノウハウがないとお悩みなら、社内研修ではなく外部研修を利用するのがおすすめです。

【外部研修のメリット2】レベルに合うカリキュラムを組んでくれる

外部研修機関のなかには、受講者の知識・スキルに合わせてカリキュラムを組んでくれる場所も見つかります。

受講者が初心者なら基礎の学習、受講者に基礎知識があるなら実践的な学習を実施するなど、その人のレベルに合う学習を提供してもらえるのがメリットです。

複数名の受講者に社内研修を提供する余力がない、サポートできそうにないとお悩みなら、柔軟な研修対応に強い外部研修サービスを探してみてはいかがでしょうか。

【外部研修のメリット3】企業に進捗状況を共有してくれる

外部研修について「社外で研修を受けるため、学習内容がブラックボックスになるのでは?」と不安に感じている人も多いでしょう。ですが実際には、研修の進捗状況や受講者の様子などを定期的に共有してもらえます。

受講者の様子がどうなのか教えてもらえるのはもちろん、学習が遅れ気味の受講者の原因や対策の提案まで受けられるのがメリットです。共有してもらった内容と乖離せずに研修を終えられるので、外部研修に対する不安を払しょくできます。

【外部研修のメリット4】オンライン研修を利用できる

外部研修は次のように、オンラインを含むさまざまな学習スタイルで利用できます。(研修機関による)

- 会場研修

- オンライン研修

- 会場&オンラインのハイブリッド研修

- eラーニング

会場エリアへのアクセス面が良い場合には会場研修を受けるのがよいでしょう。ですが、すべての企業が会場に近いとは限りません。そこで役立つのが会社のパソコンを利用して受講できるオンライン研修です。外部研修のなかには会場研修とオンライン研修の両方をハイブリッドして提供している場所も見つかるので、自社の目的や条件に合うサービスを探してみてください。

また、提供されているサービスのなかには講師から直接教えてもらえる研修ではなく、eラーニング教材として学べる場所もあります。費用面などをチェックしつつ、自社ではどの方法で研修を受けるべきか検討してみてはいかがでしょうか。

社内研修・外部研修の違いを比較

社内研修と外部研修のどちらを利用すべきか迷っている方向けに、2種類の研修方法の違いを整理しました。

| 社内研修 | 外部研修 | |

|---|---|---|

| メリット | ・自社のノウハウを直接伝えられる ・研修内容を自由に調整できる |

・社内研修の負担を削減できる ・高品質な研修を安定的に受講できる |

| デメリット | ・研修内容によっては無駄が発生する ・社員の負担が増える |

・費用が発生する |

| 費用感 | 担当社員の人件費 ※時給換算4,000円/時間で1日3時間を20日(1ヶ月より休日を引く)で実施した場合には24万円 |

ひとり当たり20万円/月程度 ※補助金により費用負担の削減が可能 |

研修実施の無駄を回避するためにも、自社に最適な研修方法がどちらなのか検討してみてください。

成功企業の事例|外部研修導入で定着率が改善

実際にAimax IT SCHOOLを導入した企業のなかから、株式会社テクノウエア様(保険・金融・不動産分野の基幹システム開発)における成功事例を紹介します。

事例:テクノウエア様(IT業界・従業員300名)

3ヶ月のJava研修で、未経験の新入社員が実務対応レベルまで成長

■ 導入前の課題

テクノウエア様は創業40年以上の老舗開発会社で、主にCOBOLを用いたレガシーシステムの開発支援を行っていました。しかし、顧客のシステム移行(モダナイズ化)が進むなか、Javaなど新しい言語に対応できる人材が不足していたのです。

- 自社でJava教育をできる人材がいない

- 現場兼任の教育担当者の負担が大きい

- 新入社員が「何をすればいいかわからない」状態で現場配属

結果として、教育負担と人件費の増大、スキルのばらつきによる生産性低下が課題となっていました。

■ 導入の決め手

コロナ禍をきっかけにオンライン対応の外部研修を検討。複数のITスクールを比較した結果、Aimax IT SCHOOLは以下の理由で導入が決定しました。

- 以前利用していた大手スクールより約半額のコストで受講可能

- オンライン+少人数制で柔軟に対応できる

- 講師の教え方が丁寧で、「考える力」を重視する実践型スタイル

これにより、「コストを抑えながら質を上げる」教育体制の構築が可能になりました。

■ 受講内容

- Javaプログラミング研修(3ヶ月コース)

- 基礎文法、オブジェクト指向、設計、開発演習、プレゼン実践

- 各自のレベルに合わせたフォローアップ

新入社員は、講師の支援のもと、設計からテストまでの流れを一通り体験。「すぐに答えを教えない」「自分で考える時間を設ける」指導法により、実務に直結する思考力と応用力を養成しました。

■ 導入後の成果

| 項目 | Before | After |

|---|---|---|

| 教育コスト | 他社スクール比100% | 約50%に削減 |

| 教育担当者の負担 | 現場兼任で大きい | 教育の外部化で大幅削減 |

| 新入社員の実務対応力 | 配属後3〜6ヶ月で定着 | 研修後すぐ現場参加可能 |

| 社内スキル構成 | COBOL技術者中心 | Java技術者比率が急増 |

| 離職率(入社1年以内) | 約20% | 約6%まで低下 |

さらに、社内アンケートでは「研修が実践的で楽しかった」「現場で即戦力になれた」という声が多数寄せられています。

■ 導入効果まとめ

Aimax IT SCHOOLの研修を通じて、テクノウエア様では以下の3つの成果が実現しました。

- 教育負担とコストを同時に削減

- 未経験者でも3ヶ月で現場対応力を獲得

- Java人材の増加により受注案件の幅が拡大

■ 企業担当者コメント(抜粋)

「Aimax IT SCHOOLは“答えを与える”研修ではなく、考えながら学ばせてくれる研修。新入社員が自信をもって現場に入れるようになり、OJTの負担も大きく減りました。」

社内研修が無駄・意味ないについてよくある質問【FAQ】

なぜ社内研修は無駄だと言われるのですか?

社内研修が「無駄」と言われる主な理由は、目的が曖昧で現場と内容が乖離しているためです。受講者が「何のために学ぶのか」を理解できず、実務に活かせない研修は成果につながりません。また、教える側の準備不足やフォロー体制の欠如も原因の一つです。目的とゴールを共有しないまま実施すると、形だけの研修に終わってしまいます。

効果的な社内研修にするにはどうすればよいですか?

効果的な社内研修にするには、「目的の明確化」「実践演習」「フォローアップ」の3点が重要です。まず研修のゴールを明確にし、受講者に共有します。次に、座学だけでなく実務を想定した演習を取り入れ、現場で使えるスキルを習得させます。最後に、理解度に応じた復習や面談を実施することで、定着率とモチベーションを高められます。

外部研修を活用するメリットは?

外部研修を活用する最大のメリットは、教育の質を保ちながら社内負担を減らせる点です。専門講師による体系的なカリキュラムで、受講者のレベルに応じた実践型学習が可能になります。さらに、進捗報告やフォローアップ支援も受けられるため、研修効果が長期的に定着。コストを抑えつつ、即戦力育成と離職率低下の両立が期待できます。

法人向けのプログラミング研修はAimax IT SCHOOLがおすすめ

社内研修のなかでも、Javaを用いたプログラミングの研修にお困りではないでしょうか。特に技術系の知識・ノウハウは教えるのが難しいほか、学習に時間がかかってしまいます。そのため計画的に社内研修を実施できなければ「無駄だった」「意味がなかった」と言われるケースも少なくありません。

そこで、もし外部研修を利用して効率よくJavaを扱える人材を育てていきたいなら、高度情報通信が提供している外部研修「Aimax IT SCHOOL」をおすすめします。通年で企業受講者を募集しているほか、受講者の知識量やレベルに合う研修カリキュラムを組んでいます。費用や研修内容について詳しく知りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。