新人研修でのプログラミング教育完全ガイド|つまずき・炎上・成功事例・おすすめ研修を徹底解説

新人向けにプログラミング研修を実施したいけれど「何から教えればいいの?」「未経験者がついていけないって本当?」と悩みではないでしょうか。また、社内研修を実施すべきか外部に委託すべきか検討中の方もいるはずです。

そこでこの記事では、おすすめの研修内容や外部サービスについてわかりやすく解説します。また業界動向や研修の成功事例・失敗事例、カリキュラム例なども幅広く紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

新人エンジニアにプログラミング研修が必要な理由とは?

人手不足が加速している日本のIT業界では、即戦力となるエンジニアの育成が急務です。

特に、IT業界における労働力不足は深刻です。経済産業省が2019年に公開した「IT人材需給に関する調査」によれば、2030年には最大79万人のIT人材が不足するとされています。

つまり、IT需要は今後も拡大する一方で、若年層の労働人口は減少していくと予想されます。人材確保の競争はさらに激しくなり、企業は外部から即戦力を採用するのが非常に難しくなるでしょう。その代わりとして、自社で人材を育てて定着させる「内製型の人材戦略」への移行が求められていくと予想されます。

そこで本項では、なぜ今、IT企業にとって新人向けのプログラミング研修が重要なのか、その理由と背景について、一次情報や実例を交えながらわかりやすく解説します。

エンジニア育成の現場で求められる「即戦力」

これまでの新人研修と言えば、業種を問わず「座学中心」の旧来型研修が多く実施されていました。しかし、即戦力として働ける人材が求められることから、現場では代表的な次のスキルを習得するための研修などが実施されるようになりました。

- チーム開発

- CI/CDの基本操作

- Git管理

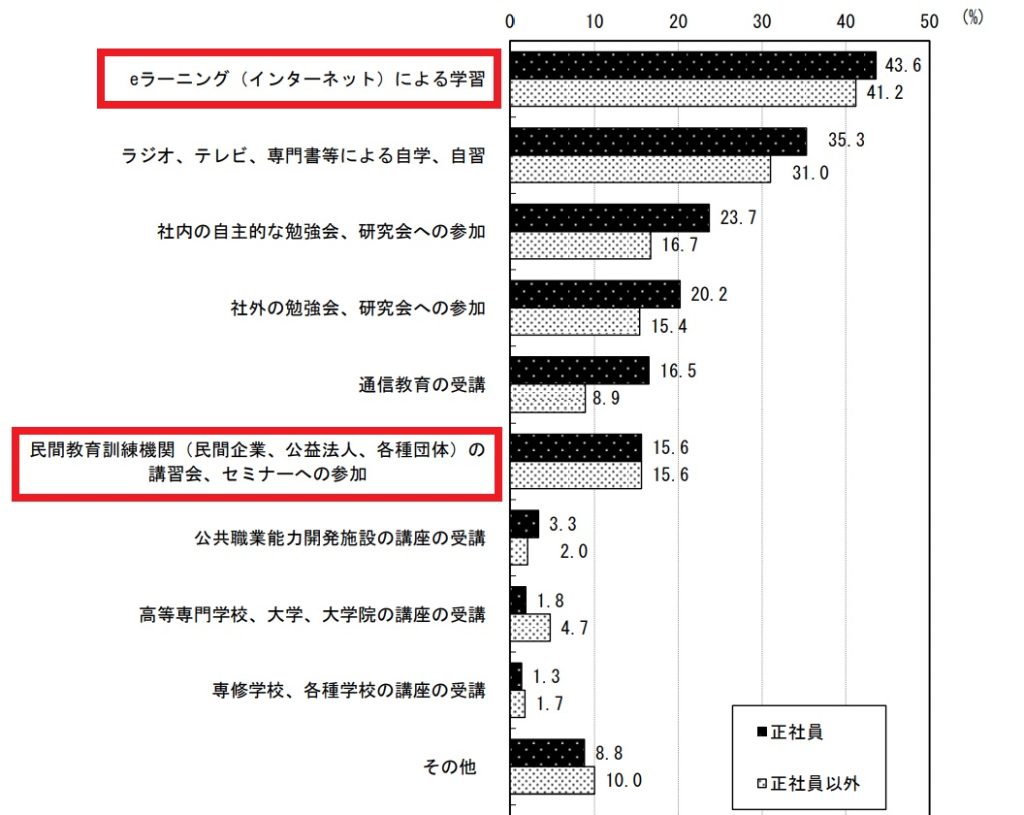

例えば、厚生労働省が公開している「能力開発基本調査(令和5年度)」によると、IT関連の研修を実施している企業の多くでは、外部講師やeラーニングを活用した実践的な研修スタイルのニーズが高まっている状況です。

また、JavaやPythonなど、自社で用いるプログラミング言語(またはマークアップ言語)などをベースとした、授業風の新人研修なども取り入れられるようになってきています。

実践的なITスキルは未経験者・文系出身者でも習得可能?

即戦力を育てる新人研修に取り組む企業が増えているなかで「未経験や文系出身にとって酷なのでは?挫折するのでは?」と不安を感じている方も少なくないでしょう。

結論として、現代の実践的なプログラミングの新人研修は、未経験者や文系出身者でも、段階的に構成されたカリキュラムと適切なサポート体制があれば、十分に習得が可能です。

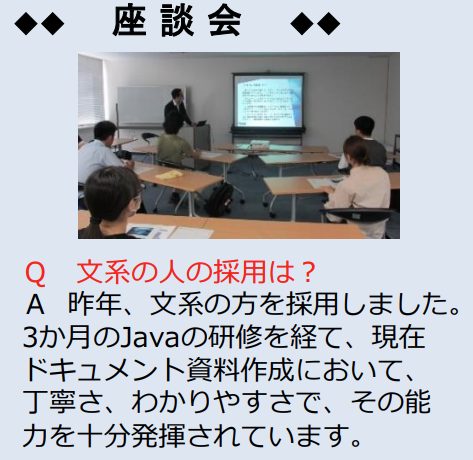

実際に厚生労働省のハローワークにて開催された座談会でも、文系採用に取り組む企業が多いことも説明されています。

また人材採用のレバテック株式会社の調査によると、IT人材のうち「4人に1人(24.7%)」が文系出身者であることがわかっています。

そのため、人材不足・応募者不足の影響で文系や未経験人材の確保を余儀なくされているIT企業でも、正しい新人プログラミング研修の環境を整えれば、実践投入可能な人材へと育成できると言えます。

新人向けプログラミング研修のカリキュラム例

新人研修では、開発現場で通用するスキルを意識しながら、基礎~応用へとスムーズにレベルアップできる研修カリキュラムの構成が求められます。

例えば、IPA(情報処理推進機構)が策定したITプロフェッショナルを教育・訓練する「ITスキル標準(ITSS)」でも、新人エンジニアの育成では次のスキルを重点的に身につけることが推奨されています。

- 基礎的なIT知識

- 論理的思考力

- チーム内での協働スキル

そこでここでは、実務で即活用できるプログラミング研修の代表的なカリキュラム例として、HTML・CSS・Gitなどの基礎技術と、Java・Pythonなどの実践的な開発言語の学習内容を紹介します。

HTML・CSS・Gitなどを学ぶべきメリット

主にWeb制作などをサポートするIT企業などでは、Web制作の基礎となるHTML・CSSや、チーム開発に不可欠なGitなどの学習が最適です。

HTMLやCSSのようなマークアップ言語は、視覚的な成果物を素早く得られるため、初学者にとって学習のモチベーション維持にもつながります。

| 主な技術 | 習得の目的 (なぜ学ぶ?) |

現場での活用シーン (いつ・どこで使う?) |

|---|---|---|

| HTML | Webページの構造設計を理解 | UI実装、SEO対応 |

| CSS | デザインの装飾・レイアウト | フロントエンド実装の初歩 |

| Git / GitHub | バージョン管理・履歴管理 | チーム開発、CI/CDとの連携 |

| Markdown | ドキュメント記述 | README・議事録・ナレッジ共有 |

上記のように、GitやHTML/CSSは特に初心者でも取り組みやすく、また開発現場でも即戦力として活用される場面が多いことがわかります。

また、JavaやPythonなどの言語は、システム開発に不可欠なため、現場を理解する一環としてフロントエンド研修とセットで取り入れる企業も増えています。

Java・Pythonを使った実践的な研修のメリット

システム系の企業で実施する新人研修のほか、HTMLやGitなどを学習した次のステップとしておすすめなのが、JavaやPythonといった高度な開発言語です。なお多くの企業では、Java・Pythonを主言語として採用しており、それぞれの特性に応じて実務に活かせるカリキュラムが組まれています。

| Javaのメリット | Pythonのメリット |

|---|---|

| ・大企業、金融系システムなどで圧倒的な導入実績がある ・Eclipse、Springなど企業向けフレームワークが豊富である ・オブジェクト指向を深く学べるため、他言語の習得にも役立つ |

・シンプルな文法で初心者にも理解しやすい ・AI、機械学習、データ分析など成長分野にも応用できる ・Jupyter Notebookやpandasなどのツールが教育用途にも最適である |

IT企業によっては「Java=業務システム系」「Python=データ系・Web系」といった棲み分けも進んでいます。新人プログラミング研修として、コーディングの基礎から教えている企業も増えています。

外部委託でおすすめのプログラミング研修サービス一覧

なかには、自社でプログラミング研修を実施するリソースが不足しているため、外部委託の研修サービスを利用したいと考えている企業もいるはずです。

参考として以下に、新人研修にもおすすめのプログラミング研修サービスを整理しました。

| サービス名 | 提供企業 | 特徴 | 受講方法 |

|---|---|---|---|

| Aimax IT SCHOOL | 高度情報通信株式会社 | 実践的なJava研修。受講者に合わせたオリジナルカリキュラム。通年で申し込み可能。 | 会場受講、オンライン受講、ハイブリッド受講 |

| プログラミング基礎研修 | インソース | Javaの基礎から学べる研修。ビジネススキルとの組み合わせも可能。 | 会場受講、オンライン受講 |

| Java研修 | リスキルテクノロジー | 実践力が身につく新入社員向け研修。カスタマイズ可能。 | 会場受講、オンライン受講 |

| Javaコース | TechAcademy | 完全オンライン型のJava研修。現役エンジニアによるマンツーマンサポート。 | オンライン受講 |

| Javaプログラミング | トレノケート | Javaの基礎から応用まで学べる研修。豊富な実績。 | 会場受講、オンライン受講 |

| Java基礎・実践研修 | CodeCamp | マンツーマンで学べるJava研修。実務に即したカリキュラム。 | オンライン受講 |

| Java研修サービス | NECマネジメントパートナー | NECグループの研修ノウハウを活かしたJava研修。 | 会場受講、オンライン受講、eラーニング |

| Javaプログラミング入門 | カサレアル | Javaの入門から学べる研修。オーダーメイド研修も可能。 | 会場受講、オンライン受講 |

| 動画学習 | Udemy | オンデマンドで学べるJava研修。豊富なコースが揃う。 | オンライン受講 |

料金情報やサービス内容を詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。各サービスのおすすめポイントや選び方について解説しています。

プログラミング研修で新人が「ついていけない」と感じる理由と対策

新人研修では「プログラミングが難しくてついていけない」「途中で投げ出したくなる」という受講者からの声も少なくありません。特に未経験・文系出身の新入社員にとって、いきなり技術的な内容を求められることが大きなストレスになります。

よってここでは、新人プログラミング研修でよく見られる「つまずきの原因」と、その対策として有効な支援策を紹介します。

新人教育でありがちなミスマッチ

新人がプログラミング研修についていけなくなるのは、教育内容と個々の理解度・習熟度の間に大きなギャップ(ミスマッチ)があるためです。特に次のような状況が、新人をつまずかせる原因になります。

- レベル設定のずれ|プログラミング未経験者に対して、中級以上の教材を使った

- 座学一辺倒の研修|手を動かす機会が少なく、内容が頭に定着しなかった

- 質問しにくい空気感|理解できていないのに質問がしづらく、置いていかれた

- 評価が曖昧or厳しすぎる|成長実感が得られず、モチベーションが下がる

上記のようなミスマッチは、新人に「自分は向いていないのでは」と思わせてしまう原因になりかねません。早期離職のリスクにもつながるため、挫折防止の対策はもちろん、フォローアップに力を注ぐことが重要です。

新人の挫折を防ぐ3つのサポートアイデア

新人プログラミング研修では、受講者が「わからない」「ついていけない」と感じないように、適切なフォロー体制を整えましょう。例えば、次のような施策は、多くの企業が実践して成果を上げています。

- ペアプログラミング・OJT形式の導入

現場の先輩社員と一緒にコードを書く「ペアプログラミング」や、実際の業務課題を一部取り入れたOJTは、疑問があればその場で確認できる環境があるため、学習効率が飛躍的に向上します。 - 振り返り(フィードバック)時間の確保

1日の終わりや週の終わりに、学んだ内容を振り返る時間を設けることで、自分の理解度を客観視でき、成功体験を積みやすくなります。 - 学習ハードルを下げるツール・教材の活用

未経験者には、ProgateやPaizaラーニング、ドットインストールといった初学者向けのeラーニング教材を並行活用する企業も増えています。

対策の方法は企業によってさまざまです。ただし、こうしたミスマッチへの理解とフォロー体制の強化が「脱落ゼロの新人研修」を実現し、人材の定着率・成長スピードを向上させる重要な取り組みになっていくでしょう。

【知恵袋・SNSで話題】炎上しやすいプログラミング研修とは?

近年、企業が実施する社内向けのプログラミング研修において、受講者や社内外からの批判がSNSや掲示板で広まり、「炎上」となるケースが増えています。以下に主な事例を整理しました。

- 新人に威圧的な強要をする

- 心身を阻害するような悪態をつく

- プライベートにも過干渉してくる

- 精神論や根性論で指導してくる

実際にYahoo!知恵袋などには次のような投稿が見つかります。

新入社員は社内研修を受けますが、内容は地獄と聞いています。どんな感じですか?また、転職について、三年以内に辞める人は論外ですか?

引用:Yahoo!知恵袋より

某大企業に就職しました。今、新人研修中なのですが、もう堪えられません!!助けてください、、、

朝6時おき、夜は10時までで宿題あり、次の日テストありのためホテルの部屋に帰っても休めません。しかも二人部屋で知らない子とずっと一緒にいるため、電話もできないし好きなことできないし、常に気が休まりません。

引用:Yahoo!知恵袋より

特に、旧来の価値観や指導方法が若手社員に受け入れられず、社内での対立や不満が表面化する事例が目立ちます。これらは、受講者のモチベーション低下や早期離職の原因となり、企業の評判にも悪影響を及ぼす可能性があるため、確実に避けるべき研修のやり方だと覚えておきましょう。

サイボウズの新人研修の炎上から得られる教訓

実際に起きた事例をひとつ紹介すると、サイボウズの炎上事件がありました。

サイボウズでは、教育担当の社員が新人研修中に掲示板で新人を名指しで批判したことが社内で炎上しメディアで議論されるまでに発展しました。批判の理由は、昼休みに先輩と談笑する新人を「怠惰」と見なし「君が集中すべきことは目の前の研修だろ」と強い口調で書き込んだというものです。

(参考:日刊SPA!『サイボウズ50歳社員の「新人研修での発言」が社内炎上。孤立して気がついたこと』)

このような教訓を踏まえ、IT企業は研修プログラムの設計や運営において、受講者の多様性を尊重し、柔軟で開かれたコミュニケーションを促進することが求められます。また担当者個人の認識で評価を下さず、正しい評価基準を設けることが重要だと言えるでしょう。

企業の研修実例と成功・失敗パターンから学ぶ

新人プログラミング研修から生み出される効果は、実施方針や運営体制によって大きく変わります。特に近年は「ただ実施する」だけでなく、教育の質や成果の定量的な把握が重視されるようになってきました。

そこで本項では、実際に企業が採用している研修スタイルや方針の違いを解説しながら「どんな体制がうまくいくのか?」「逆に失敗しやすいパターンは何か?」を考察します。

大手 vs ベンチャー|研修方針・教育リソースの違い

企業が大手なのか、ベンチャーなのかによって、新人向けプログラミング研修の進め方には大きな違いがあります。

まず大手企業では、長年のノウハウを活かした体系的かつ安定した教育が可能です。

新卒一括採用を前提に、数ヶ月かけた研修プログラムを用意しているケースも多く、専任の講師や教育部門をもっていることも珍しくありません。また研修センターやeラーニングの整備状況も進んでおり「手厚く標準化された研修」をしやすい環境が整っているのが特徴です。

一方で、ベンチャー企業やスタートアップでは、即戦力が求められることから、現場に直結した実践的な研修が重視されます。

決まったカリキュラムはもたず、配属先でのOJTが研修そのものとなるケースも多く、スピード感のある育成が求められます。その反面、育成ノウハウが個人依存になりやすく、新人によって成長スピードに差が出るといった課題もあります。

そのため、企業規模によって「じっくり育てるか」「すぐに戦力化するか」の方針が変わる点を理解しておくと、育成の失敗も減らせるでしょう。

社内教育 vs 外部委託|コストと成果の比較

企業ごとに「社内教育」「外部委託」のどちらか、または両方を選ぶかの判断が求められます。

例えば、自社に研修担当者や技術者が揃っている企業の場合には、社内での教育体制を整備することでコストを抑えつつ、自社文化に合った育成が可能です。特に、業務で使うシステムが独自仕様の場合、社内教育のほうが現実的だと言えます。

一方で、技術トレンドの変化が激しいプログラミング分野では、外部研修の活用によって最新知識を短期間で習得するケースが増えています。講師の専門性が高く、JavaやPythonなど特定言語に特化した実践カリキュラムを受けられる点も外注の強みですので、社内リソースや教育ノウハウがない場合には外部委託を検討するのがよいでしょう。

外部委託&社内OJTのハイブリッドはさらに◎

最近では、社内・外部研修の良さを両方とも求める「ハイブリッド型研修」を導入する企業も増えています。例えば、入社直後の数週間は外部研修でJavaなどの基礎技術を学ばせて、その後は配属部署でOJTとして実務を通じて育成する、という方法が主流です。

このスタイルの良いところは、外部の専門知識と社内業務への適応力をバランスよく身につけられる点です。また、OJTでは先輩社員がメンターとして新人を支える体制を組むことで、研修後の孤立や早期離職も防ぎやすくなります。

よくある失敗事例とその回避策

新人エンジニア向けのプログラミング研修を導入しても、内容や運営体制が適切でなければ、成長効果が得られないどころか逆効果になるケースがあります。その典型的な失敗パターンは次のとおりです。

| よくある失敗事例 | 回避策 |

|---|---|

| 「やったつもり」研修でスキルが身につかない | ・演習比率を上げて「手を動かす」時間を研修内に組み込む |

| 教材が古く実務に直結しない | ・教材は定期的に見直し「現場のニーズ」と擦り合わせながら改訂する |

| 講師・現場との連携不足で新人が孤立する | ・研修中も講師が1on1で進捗を把握・サポートする ・研修終了後のフォローアップ研修やメンタリング制度を設ける |

このように、研修の失敗パターンには一定の共通項があり、あらかじめ対策しておけば多くのトラブルは未然に防げます。

新人プログラミング研修の導入を検討している方へ

ここまで紹介してきた内容は、どれも「実践的で失敗しない研修」を実現するためのヒントです。自社にとって最適な研修スタイルを見極め、未来の即戦力を確実に育てる環境を整えましょう。

「どの研修サービスが合うのか」「カリキュラムはどう組むべきか」など、実施に向けた具体的なご相談があれば、専門業者や導入事例ページを活用して情報収集を進めてみてください。

\Javaを使った新人プログラミング研修は、Aimax IT SCHOOLへ/